2025年10月10日、バンクーバーUBC Robson Squareで開催された Product BC Conference 2025 に参加しました。

テーマは “Evolution: The Journey from Now to Next” ― 今から次への進化の旅。

BC州中のプロダクトマネージャー、デザイナー、リーダーたちが集まり、AI統合、リーダーシップ、スケールするためのドキュメンテーション、長期的なプロダクト戦略といった多様なテーマで議論が行われました。

参加者の約75%がテック業界、25%が製造・ハードウェア業界。

ハード製品の開発に携わる私にとっても、共感できる示唆が多く得られるイベントでした。

「100年先を見据える」長期視点のデザイン

– Keynote: Steve Davis (Co-Founder, Eir, ex-Apple)

最初のセッションで印象的だったのは、元Appleのスティーブ・デイビス氏の言葉。

彼は、アウトドアブランド Patagoniaが提唱する“100-year mindset(100年先を見据えた発想)” に共感し、それを自社の製品開発にも取り入れていると語っていました。

「いまの市場ニーズではなく、100年後の文化や人間の行動に残るものを作る」

この理念は、短期的なヒットや市場シェアよりも“社会的・文化的な持続性”を重視する考え方。

Steve氏は、AppleやEirでの経験を通して、製品を「売るもの」ではなく「人々の習慣や感性を形づくるもの」として捉えていました。

自分の現場でも、家庭用浄水器の開発を通じて「便利さ」ではなく「生活の質を変える」ことを意識しています。

たとえば、プラスチックを使わずリフィル可能な構造を採用するのは、目先のコストよりも「持続的な暮らしの価値」を優先した決断です。

この“長期的価値を見据える思考”は、どの業界にも共通するプロダクト哲学だと感じました。

「共創」と「ドキュメンテーション」が支えるグローバルチーム

– Speaker: Grace Potma (Director of Product, OpenMRS)

世界80か国・22万人以上の患者を支えるオープンソース医療記録システム「OpenMRS」を率いるGrace Potma氏は、低リソース環境における“共創型イノベーション”をテーマに講演しました。

特に印象的だったのは、「ドキュメンテーション(記録)」の重要性。

世界中に分散したチームが同じ方向を向くためには、徹底した情報共有が不可欠だと語ります。

「戦略やビジョンは、繰り返し伝えることがリーダーの役割。

チーム全員が“当たり前のように語れる”まで言い続けることが大切。」

この言葉には深く共感しました。

私も日々、国際チームとの協働の中で「伝えたつもり」ではなく「共有されたか」を確認する重要性を痛感しています。

文化もタイムゾーンも異なるチームをつなぐのは、“共感”と“構造”の両立。

ドキュメンテーションは、その両者を橋渡しする強力なツールなのです。

AIは人間の代替ではなく、創造のパートナー

– Panel: AI, UX, and the Evolving Product Landscape

AIとUXの関係をテーマにしたパネルでは、MicrosoftやWorkSafeBC、ATB Financialのリーダーが登壇。

AI時代のプロダクト開発において共通していたのは、“人間中心設計”への揺るぎない信念でした。

- AI導入の出発点は「ユーザーの課題」から始まること。

- AIはUXを置き換えるのではなく、“強化”する存在であること。

- 倫理・検証・フィードバックを絶えず繰り返すこと。

この考え方は、デジタル製品だけでなくハード製品にも通じます。

どんなに技術が進化しても、「その機能が本当に人の暮らしを良くしているか?」という問いを忘れてはいけない。

AIが進化するほど、“人間らしさ”が競争優位になる――そんな気づきを得ました。

「戦略的プロダクト運営モデル」の実践

– Speaker: Randy Epp (VP Product, Musora)

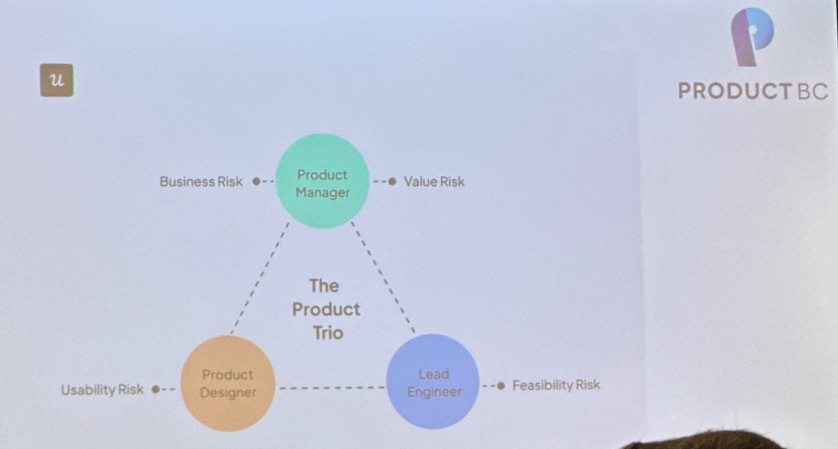

Randy Epp氏の講演「Pragmatist’s Guide to Implementing the Product Operating Model」では、スケールする組織におけるハイブリッド型プロダクト運営モデルが紹介されました。

印象的だったのは、「Feature Mode」と「Empowered Mode」の使い分けです。

- Feature Mode:方向性を明確にするため、トップダウンで進めるフェーズ。

- Empowered Mode:自律的なチームが課題を定義し、解決を設計するフェーズ。

この切り替えによって、スピードと創造性の両立を図るという考え方。

また、プロダクト・デザイン・エンジニアリングの三位一体運営を軸に据える点は、まさに私の働く組織でも強化していきたい部分です。

AIで管理を減らし、思考を取り戻す

– Speaker: Marko Krsmanovic (Senior Product Manager, Thinkific)

Marko氏のセッション「Escaping the PM Admin Trap」では、AIを活用してPMが“考える時間”を取り戻す方法が紹介されました。

「アウトプットではなく、アウトカム(成果)を語れ。」

この一言に、PMの本質が凝縮されていました。

AIで事務的・定型的業務を自動化し、PMは“戦略的思考”に集中する。

ツール導入が目的化しがちな現場にこそ必要な視点です。

AIは効率化の手段ではなく、創造性を取り戻すためのパートナーであるというメッセージが強く響きました。

共通していた4つのリーダーシップ原則

この1日を通して、登壇者たちに共通していた価値観は次の4つに集約されます。

- 長期視点(Long-term Vision) ― 100年先を見据え、文化に残る価値を創る

- 共創と記録(Empathy & Documentation) ― チームをつなぐ“言語化”と“反復”

- AIとの共存(AI as a Strategic Partner) ― 人間の創造性を高める補完的存在

- 人間中心設計(Human-Centered Design) ― 技術は常に“人の課題解決”のためにある

おわりに ― プロダクトマネージャーは「未来の通訳者」である

Product BC Conferenceで感じたのは、

世界のプロダクトリーダーたちは皆、“答えを出す人”ではなく“問いを立てる人”だということです。

プロダクトマネージャーの役割は、

- 技術と言葉を翻訳し、

- 顧客の未来を想像し、

- チームをそのビジョンに導くこと。

それはまさに、「未来をデザインする通訳者」という役割です。

プロダクトを通して人の行動や価値観に変化を起こすこと。それが、世界共通のProduct Leadershipだと感じました。

編集後記

このイベントを通じて、プロダクトマネージャーという職業が「職能」ではなく「思想」であることを再確認しました。

今後は、自分の経験を活かして、より多くの企業に向けて

PRとプロダクト開発を一体で考えることの重要性を伝えていきたいと思います。

製品は単なるモノではなく、企業の思想や文化を社会に伝えるメディアでもあります。

その設計思想が変われば、社会のあり方も変わる。

だからこそ私は、より良い製品が世の中を良くしていく——その橋渡しをする存在でありたいと感じています。